垸怎么读(垸怎么读拼音)

- >

- 话题 >

垸怎么读?我们先来看一个例子:“这个人很有才华,但是他的名字不好听,所以人们叫他“猪八戒”。”这个“猪”字读什么呢?“八”和“九”同同音,所以他的名字叫“猪八戒”。那么,我们现在的孩子叫什么呢?叫“王者荣耀”,“吃鸡”……这些都是游戏的名字,但是在古代,人们叫叫什么呢?叫“八戒”。

武汉三镇的说法由来已久,滚滚而下的长江及其最长支流汉江横贯市区,将武汉一分为三,形成武昌、汉阳和汉口三镇隔江鼎立的格局。

传闻已久的长江新城尘埃落定:落地武汉东北部,近期起步区位于谌家矶-武湖区块。

前言:3800年前

武汉之根

探寻武汉的历史应追溯到3800年前的盘龙城文化。作为中国早期城市遗址,盘龙城是迄今为止在长江流域发现的唯一一座商代古城,被论证为“华夏文化南方之源,九省通衢武汉之根”。

第一章

公元221年——以武治国而昌

三镇中第一个出现的是武昌。

武昌之名东汉末三国初,孙权为了与刘备夺荆州,于公元221年把都城从建业(今南京)迁至鄂县,并更名“武昌”,取“以武治国而昌”之意。

东吴黄武二年(223年),孙权在江夏山(蛇山)筑土石城,周回二三里,斜对汉水,称为夏口城。设有夏口都督,隶于江夏郡沙羡县,是东吴都城武昌(今鄂州市)上游的军事重镇和江夏郡治的所在地,今武昌始有夏口和江夏之称。

第二章

公元606年——水北为阳,山南为阳

水北为阳,山南为阳”,古时汉阳在汉水之北,龟山之南,又因得日照多的地方也称阳,故名汉阳。公元606年,即隋朝大业二年,改汉津县为汉阳县,汉阳名称自此开始。唐代将县治移至汉阳市区后,才迅速发展起来。

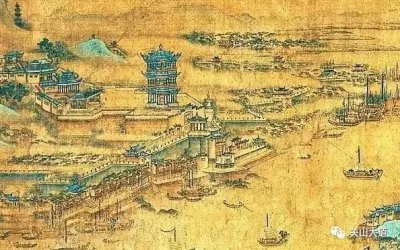

汉阳,特别是鹦鹉洲一带,历来是长江中游商船集散的地方。唐宋元明各朝代,商业手工业很是繁华。

第三章

明成化年间——货到汉口活

汉口在三镇中出现的最晚。

明成化年间,汉江改道,将汉阳劈成两半,汇入长江,汉口水淋淋地诞生了。最后诞生的汉口,由最早一些停船的码头,发展为商业繁盛的正街——也就是汉正街,生意越做越大,由汉正街延伸出去又形成了四大商圈,慢慢撑起汉口成为物资集散港。到清乾隆年间是名闻天下的”四大名镇”了。

“廿里长街八码头,陆多车轿水多舟”。清代叶调元在《汉口竹枝词》中描绘这个时期的汉口码头时这样写道。

第四章

1927——风雨90年

1927年初,武汉国民政府将武昌与汉口(辖汉阳县)两市合并作为首都,并定名为武汉。今天由武昌、汉口、汉阳三镇组合而成的“武汉市”,其历史只有90年。

第五章

2017年7月17日——新武汉 新天地

7月17日,武汉市人民政府新闻办公室举行长江新城新闻发布会宣布:瞩目已久的长江新城选址武汉东北部,近期起步区位于谌家矶——武湖区块。

具体将分三期推进,近期起步区30平方公里左右,中期发展区100平方公里左右,远期控制区500平方公里左右。

番外篇1:武汉是怎么长大的

武汉市土地利用和城市空间规划研究中心与荷兰代尔夫特理工大学合作开展的《图析武汉:武汉空间结构和城市演变的形态学研究》,系统地解读了武汉城市形态的发展历程。

从1870年的城市空间结构可以看出,汉阳、武昌是城墙城市,汉口沿两江线性生长;

到了1910年,汉阳向汉江跳跃生长,武昌作为城墙城市紧凑发展,汉口继续沿长江线性生长;

到1950年时,汉阳基本没变化,武昌沿长江向北部扩张,汉口向租界区域拓展,发展重心北移;

此后20年,三镇重心向长江下游偏移,汉口区域开始向汉江沿线拓张,这一阶段最重要的特征是,工业带动三镇全面发展;

到上世纪90年代,武昌开始向两湖和山体之间的马蹄状生长,汉口在自然边界内紧凑发展;

进入新世纪,桥梁建设促进了汉阳、汉口协同发展,汉口因商业中心引导作用,沿北部堤防边界线性生长;

之后,武昌和汉口形成了隔江而立的江南江北双核心,汉阳依附汉口线性衍生发展,武昌除主城区马蹄状更为明显外,也在朝远端产生线性发展趋势。

番外篇2:解读谌家矶

谌家矶街位于东北端长江北岸,是三面临水、一面倚陆的小块冲击平原。

这是一片被遗忘已久的土地,距汉口中心较近,但又未完全开发,早前就有规划,将谌家矶、幸福垸、堤角地区建设成为“汉口科技新城”。

谌家矶具有优越的地理区位,谌家矶是机场、火车站、高铁、水运、公路、码头的轴心,东望新洲,连接阳逻码头,南望黄陂。其次,谌家矶有着一江二河(朱家河、新河)的天然优势,独有的自然秉性,是建设生态新城的良好选择。

- 发表于 2023-04-14 10:42

- 阅读 ( 69 )

- 分类:互联网